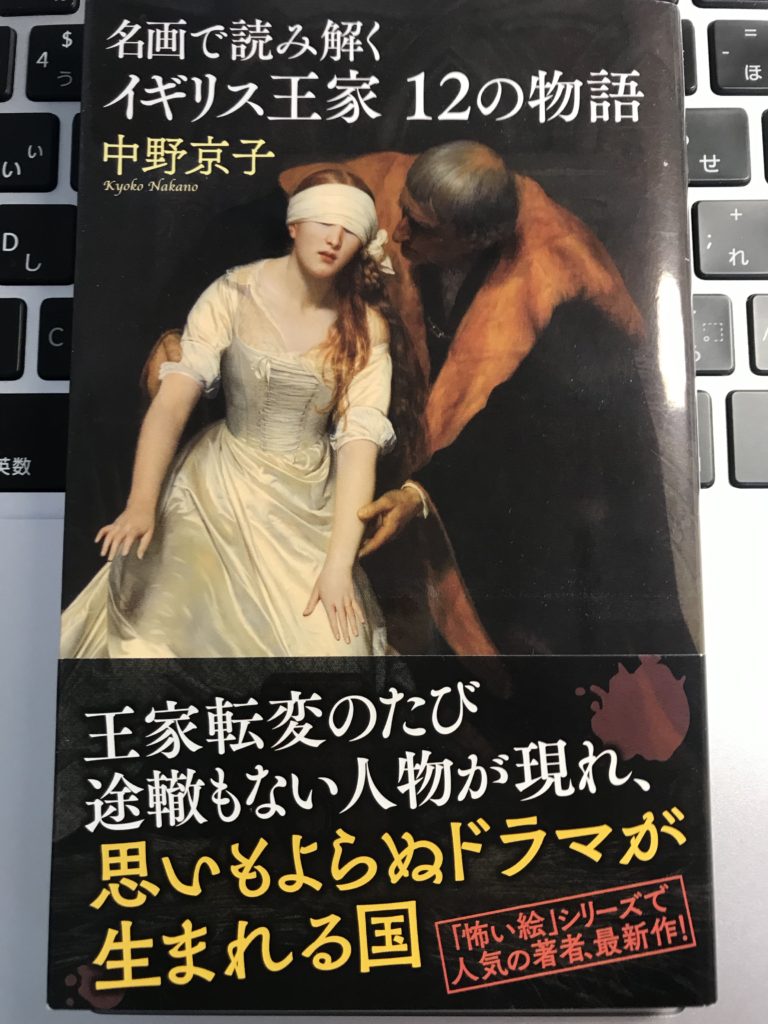

イギリス王家12の物語 名画で読み解く 中野京子 著

視覚(絵)から理解する歴史上の物語

絵画をメインテーマとして、その背景にある物語を解説して絵画そのものを深く味わう、

歴史ファンからすると斬新な歴史の楽しみ方を教えてくれる本。

芸術、特に絵画に関心が深い方からしても、その絵画の味わい方としても歴史上の出来事を

絵が描かれた背景と合わせて解説されており、さらに踏み込んだ鑑賞ができるのでは?

本来なら写真がない時代の記録手段としても機能していたが絵画が、歴史上の出来事と無関係

な訳がないのですが、現在の学問の専門分化による弊害で、なかなか美術分野と歴史分野が、

相互に関連するものだと認識しにくくなっていました。

そんな私にとっても絵と歴史上の出来事を絡めて説明してくれる本書は、新しい世界の味わい

方を教えてくれる、斬新な一冊となりました。

シリーズ物が出ているようなので、それらの本も自分の歴史認識の答えあわせ的な意味合いで

挑戦したいと思うようになりました。

イギリス王家にまつわる12枚の絵画

本書には序章も含めて13枚の扉絵と、各章のエピソードを解説する際により理解を助ける絵が

+αで掲載されています。

扉絵でその章を象徴する絵を見せて、先入観がない状態で鑑賞できるのが素晴らしいです。

その後、著者による絵自体の解説というか、細々とした細工や時代を風刺するメッセージ、

絵が描かれた表向きの理由と画家が込めたメッセージを読み解いていきます。

芸術の鑑賞と学校教育

日本の美術教育では、そういった絵の背景にある事情を知らないよりはいいけれど、自分の

感じるままに鑑賞することを良しとしている風潮があります。

もちろんそうした絵画の楽しみ方も一つの方法ですし、堅苦しくなく、力を抜いて美しいもの

を味わう豊かさも私は大切にしたいですし、そのようにしています。

しかしもう一歩踏み込んで、その絵自体の知識を入れ込み、さらには関連する歴史上の事件や

関連する人物、その絵が描かれるに至った事情などを知った上で、さらに絵自体に込められて

いるメッセージ性を読み取るという鑑賞方法は、かなりディープな絵画鑑賞の世界へと誘う、

かなり刺激的な体験となっていきます。

こんな鑑賞方法なら、絵画を主観的に批評するわけではないので好みもあまり関係しません。

事実(歴史上の出来事)やその背景にある様々な説や解釈を、確定事項ではない「説」や

「解釈」として学校教育で教えることができたら、もっと多くの人が文化に対する意識が深く

なっていくのではないのかな、と思うのでした。

深く複雑で味わい深い絵画の鑑賞ではありますが、それに対して単純な面白さ、愉しさがそこ

には厳然と存在しているのだということを広く伝えたいです。

本書に掲載されている扉絵としての作品

詳しい解説は本文を読んでいただくとして、この本に載っている13枚の扉絵のタイトルを引用

しておきます。

表紙の『レディ・ジェーン・グレイの処刑』はややわかりやすいですが、王家にまつわる物語は

血なまぐさいものが多いなあという印象です。

しかし絵自体はあまりそれを感じさせず、背景を読み解いて初めて衝撃が走ります。

薔薇戦争後からエリザベス一世まで(第1部)

序章『ロンドン塔の王子たち』ジョン・エバット・ミレイ(1878年)

第1部 テューダー家

第1章 ハンス・ホルバイン『大使たち』

第2章 アントニス・モル『メアリ一世像』

第3章 アイザック・オリヴァー『エリザベス一世の虹の肖像画』

日本でいう所のイギリスという国の王は、初めからイギリス土着の人間ではないという事が

ヨーロッパらしい王家、という印象を受けます。

第一部では薔薇戦争後に主導権を取ったテューダー家にまつわる王たちの絵。

一見するとただの人物画です。

しかしひとたびその歴史的背景を知ってしまうと、なぜそこに描かれている人物がそういう

表情なのか、その服装なのか、その場面なのかが次第に浮き上がってきます。

スコットランドから来た王様(第2部)

第2部 ステュアート家

第4章 ジョン・ギルバート『ジェイムズ王の前のガイ・フォークス』

第5章 ポール・ドラローシュ『チャールズ一世の遺体を見るクロムウェル』

第6章 ジョン・マイケル・ライト『チャールズ二世』

第2部はジェイムズ一世から始まるステュアート家の物語。

家名は変わっても、テューダー家の開祖、ヘンリー七世とも血の繋がりがある一門である所が

強かというか、柔軟性がある血統です。

後年の第一次世界大戦が「いとこたちの戦争」と呼ばれるように、ヨーロッパ諸国はその王室

同士がみんな姻戚関係で結ばれている、という血統のプールみたいになってるんですね。

この本でも説明していますが、本当に遠い親戚でみんな繋がっていてややこしいのなんの。

ドイツ人のイギリス王から現在へ

第3部 ハノーヴァー家

第7章 ウィリアム・ホガース『南海泡沫事件』

第8章 ウィリアム・ビーチー『ジョージ三世』

第9章 ウィリアム・ターナー『奴隷船』

第10章 フランツ・ヴィンターハルター『ヴィクトリアの家族』

第11章 フランツ・ヴィンターハルター『エドワード王子』

第12章 ジョン・ラヴェリ『バッキンガム宮殿のロイヤルファミリー』

第3部ではハノーヴァー家です。

ここでは「ハノーヴァー家」となっていますが、この血統は現在の英王室まで続いているもの

で、途中「サクス・コバーク・ゴーダ」となり、その後国内の世論に配慮して「ウィンザー」の

家名に変わっていってます。

しかし血統はハノーヴァー家から続いているので、この家名のままになっています。

というか、最初のテューダー家から厳密に言えば血統がわかっている上で繋がっているのが、

イギリス王家であり、この本を読んで初めてその流れが整理できたという面もあります。

他のヨーロッパの王家のように家名にこだわって断絶することがなく、柔軟に名前を変えたり

女性が王になったりと、血統のセーフティネットに加えて柔軟な運用がなされています。

著者も言及していますが、歴代の王家の人たちが不仲であり、しかし柔軟にしぶとく生き残っ

てきたイギリスで現在でも王室が残り、そのほかの家名を厳密に守ろうとした王家がなくなり

共和制に移行いているというのは、何か不思議な感じがします。

読後感、感想

本書が絵を題材とするものだけに、写真が残るようになった時代のニコライ二世とジョージ五

世が双子のように似ているとか、二十世紀に近づくにつれヨーロッパ中が親戚になってしまい

敵を見つけることができなくなっていく、そして身内で奪い合うしかなくなっていくという、

歴史的な流れも、絵というビジュアルを通して追っていくと直にわかることもあるのだな、と

全く新しい歴史・芸術の味わい方を体験できた一冊でした。

系図を丁寧に追ってこことここが親戚なのか、ということは…なんてやらずに、似ている別の

国の王を並べて見たら、超似ている、という事実を見るだけで、ああこの人たちは親戚なんだ

とわかってしまう。

文字での詳細な記述では、情報としては正確に伝わるかもしれませんが、その伝達できる情報

密度は非常に低い、効率の悪いものなのかもしれません。

デジタル記録媒体が無く印刷も手間がかかる時代に、絵画といういわば右脳的な情報処理を

記録の方法として採用していた(意図してなのかは不明ですが)ことは、こうして見ると、

確かに最も理にかなった方法だったのかもしれないと思うのです。

写真や通信技術が未発達だったからこそ、人間の深い部分に共鳴する「芸術作品」としての

記録の残滓が、今の私たちの心に響いてくるのも不思議な感覚です。