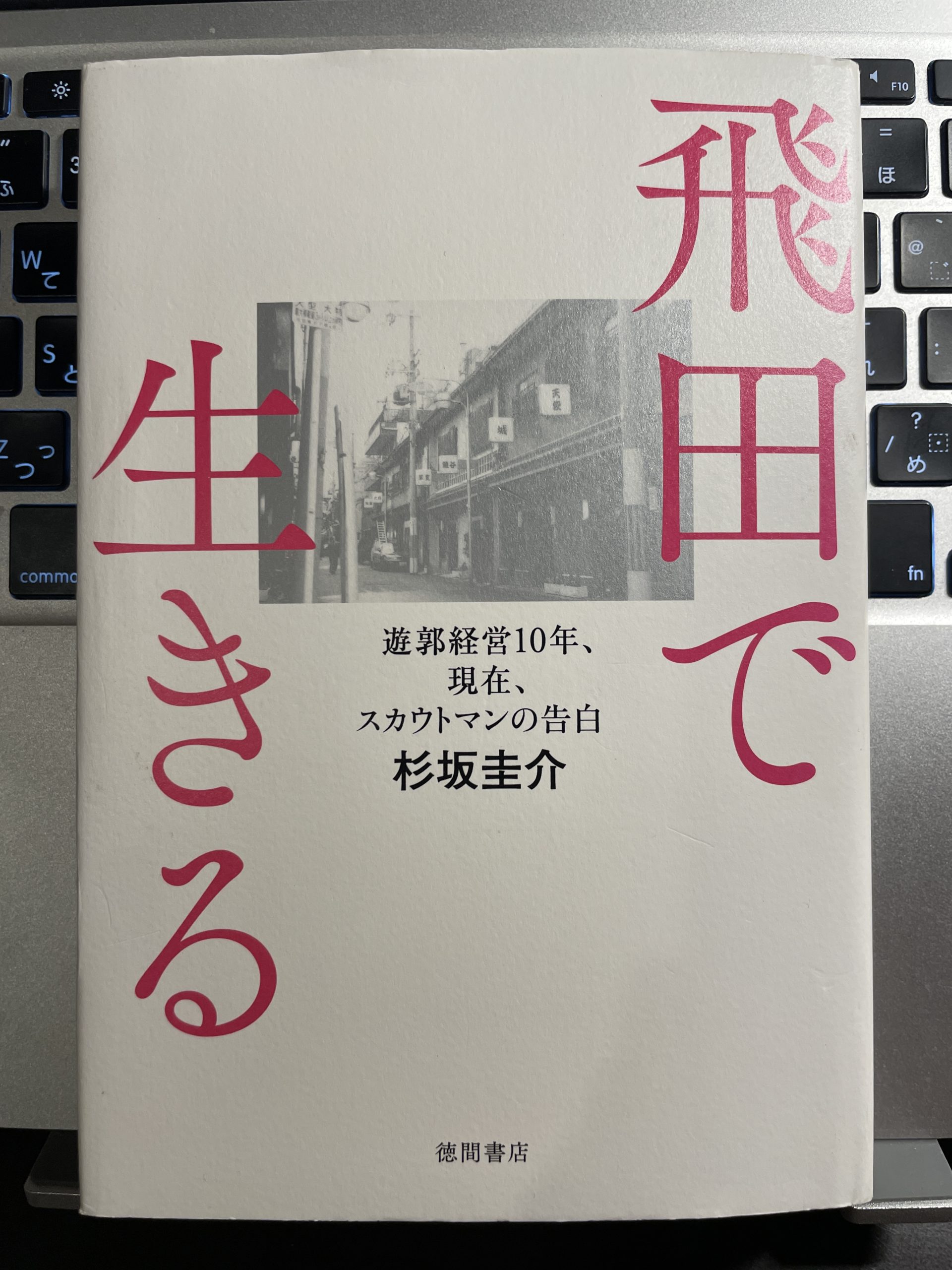

元・料亭経営者による本

『さいごの色街 飛田』に続き、飛田新地関連の本を読んだ。

本書は飛田新地で料亭のオーナーとして10年間も経営に携わっていた人物。

元々は会社員だったが、失業中に高校時代の先輩から「料亭」の経営権を引き継いがないかと打診され、葛藤はあったものの引き受けることにしたという経緯。

飛田で料亭を新規開店するには、警察の許可や飛田新地料理組合への加入が必須となる。

暴力団関係者やその繋がりがある人物やそのほかまともでない人物を排除するために、基本的に内部の人の紹介がない限りは新規開業はできない。

しかし著者は偶然にも飛田とつながりがある人物と知り合いだった先輩を通じて、開業に至った。飛田での料亭経営というかなり特異な状況から、その日常や諸々のエピソードを列挙していくだけでも価値のある本の内容になっている。

そして本書は『さいごの色街 飛田』では踏み込めていなかった、外部からの新規参入者としての視点が、まさに本人による記述がなされている。

部外者による取材であったり、旧赤線区域で行われていることに強い嫌悪感を持った思いが色濃く反映されている本を読んだ後に本書を読んだためか、著者が乗り越えてきた困難や、働いている”女の子”たちの事情などを踏まえた上で、安易に飛田の存在を否定できず、かと言って肯定しきることもできない、微妙な立ち位置での気持ちが滲み出ているような印象を受ける本だった。

生々しい飛田内部の主観的記述

料亭を経営する中で”女の子”に手を出して経営を急激に悪化させる。

そういった「やらかした」エピソードや、個々の女の子のエピソード、スカウト活動で暴力団とトラブルになりかけたことなど、体験した本人の言葉だから生々しさが感じられた。

まさに飛田の雰囲気、息遣いが伝わってくるかのよう。

すべてが事実なのかはわからず、もしかしたら多少は脚色があるのかもしれない。

しかし飛田で料亭を経営するということは、本書で語られているようなことは起こりうる、と納得するに十分だった。

飛田が存続するには理由がある

飛田が今もなお存在していること、それは飛田を必要としている人々が存在するから。

そう言い切れるのは、まさに飛田で生きてきた著者だからこそ言い切れるのだと思う。

その点、『さいごの色街 飛田』にはない、主観的な記述にある迫力であるのかもしれない。

丁寧で穏やかな印象を受ける「ですます調」の文体であることが、内容の過激さと相まってより強烈な印象を受ける。

すでに飛田の最前線での経営からは身を引き、スカウトマンとして一歩引いた立場で飛田と関わっているという気持ちの余裕もあるのだろう。

かつては経営者としてどっぷり飛田の中にいた著者が、今の余裕のある立場から振り返って書いていることも、波乱を乗り越えてきたからこその大物感を感じてしまう本となっているように思う。

わずかなリアリティが関心を惹きつける

男性が著書であることもあるのだろうが、男性である私の読後感としては本書はとても読みやすいものだった。

序盤から、失業した元会社員→ファミレス店員→飛田の経営者、へと転身する経緯から書かれていたので、そこで著者視点に入り込めて共感しやすい心理状態になったのだと思う。

可能性としてあり得ないが、もしかして会社員だった自分も飛田の経営者になれるかも?と僅かにでも想像できる導入部が私の興味を引きつけたのは間違いない。

そんな一般的な会社員の男性が本書を読んだとしたら、そんな著者と一体化したような錯覚を纏いながら読み進めることができそうだ。

であるとすれば、一気に引き込まれてしまう面白さも、そこに要因があるのだと言える。

逆に女性視点から本書を読んだとしたら、どのような印象を持つのだろうか。

『さいごの色街 飛田』の前半部分のように、嫌悪感や否定的姿勢を持って読み進めることになるのだろうか。

この手のテーマを読むときには、どうしても性差による差が生まれてしまう。そして私はかなり欲も強いほうなので、かなり偏った視点で受け取ってしまうようだ。

この手のテーマはタブー視されがちだが、類書が継続的に出版されて話題になることが多くなれば、頭ごなしに否定するだけではない存在意義が説かれ始めるのでは…?

などと思ったが、きっと日本では問題になる前に潰されるんだろうなと思った。

だからこそ、現時点ではダブー視する雰囲気なのだろう。

臭いものには蓋をして目を逸らすのは、この国のあらゆる問題の根源でもあるように思う。

| 飛田で生きる | ||||

|